商人の町「大阪」のメイン事業は?統計調査と銀行リスクについて

大阪は東京に次ぐ第二の都市

平成24年度の調査では、日本全体で企業数は412万を超えるという結果になり、その内の何と7.6%に相当する「314,145」が大阪府の企業となっています。

東京の企業数が469,554で全体の11.4%を占めていますが、その差は僅かとなっており、西日本を代表するビジネス都市という事について争いはありません。

【参考】大阪府「企業等に関する集計」

大阪府公式資料

当ページでは大阪府、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県を“大阪エリア”と総称し、そのビジネスの特徴について解説して行きたいと思います。

※京都府・兵庫県の特徴については別ページでご紹介しています。

大阪エリアのビジネスの特徴

ユニバーサルスタジオジャパン、大阪城、道頓堀、通天閣と、観光エリアとして世界的に有名な大阪では、観光客が宿泊するホテルや旅館が不足する程の人気で、卸売業・小売店業が盛んなエリアとなっています。

また、大阪港はスーパー中枢港湾の指定を受ける程国際貿易が盛んであり、輸入業や運輸業といったビジネスを行う企業も多いです。

一方で、建設業・不動産業等の企業数は年々減少を続けており、厳しい経営状況が続いている点が特徴として挙げられます。

大阪の金融状況

大阪では、メガバンクですと「りそな銀行」、地方銀行ですと「近畿大阪銀行」「大正銀行」が有名ですね。

また、大阪がベースとなった漫画では“ナニワ金融道”が有名ですが、題材から見ても分かるように、金融業が盛んなエリアとなっています。

なお、貸金業者検索システムで「大阪府」を調べた所、2018年現在では169社が貸金業登録中という結果になりましたが、こちらも東京に次いで2番目の多さです。

金融庁「登録貸金業者情報検索」

金融庁公式資料

資金繰りはサラ金利用がメジャー

経営規模の小さい企業のほとんどが「サラ金での借入経験がある」と回答しており、今もなお最もメジャーな資金調達方法となっています。

企業の多くが消費者金融を利用して資金繰りを行っている背景に、銀行融資の審査が非常に厳しいという現状があり、中には違法な金融業者(ヤミ金)を利用して資金難を乗り越える企業もいらっしゃるようです。

厳しい経営状況が続く銀行

バブル崩壊後、関西金融業界は“火薬庫”とも呼ばれ、大阪エリアでも数多くの銀行が破綻へ追い込まれています。

- 倒産した関西の銀行

-

1995年 兵庫銀行(兵庫県)

経営破綻後、みどり銀行が受け皿となり、阪神銀行との合併を経て現在は「みなと銀行」となっている。

1996年 阪和銀行(和歌山県)

紀伊預金管理銀行に営業を譲渡し、阪和銀行は解散。2002年に紀伊預金管理銀行が解散し、同年生産完了。

1999年 幸福銀行(大阪府)

幸福銀行の営業を譲り受けた関西さわやか銀行と関西銀行が合併し、関西アーバン銀行が発足。2010年には滋賀県のびわこ銀行とも合併している。

1999年 なみはや銀行(大阪府)

なにわ銀行と福徳銀行が合併した銀行で、経営破綻後は大和銀行及び近畿大阪銀行へ営業が譲渡された。現在は大和銀行もりそな銀行に吸収されている。

なお、2019年4月には、関西アーバン銀行が近畿大阪銀行と合併し、「関西みらい銀行」になる予定です。

このように、関西地方の銀行経営は決して安泰では無く、貸し渋り・貸し剥がし等が他エリアに比べても強いという傾向が見られます。

大阪で盛んな産業

大阪府の令和元年時点での府内総生産(名目別・経済活動別構成比)をみますと、卸売・小売業が15.7%でトップ、次いで製造業が15.5%で第2位、不動産業が12.5%で第3位となっています。

また、金額は名目41兆1884億円(実質40兆6732億円)で全国第2位で、日本全国の合計額が559兆6988億円でしたので、全体の7%以上を大阪が生み出している計算です。

新型コロナウイルス感染拡大が影響してか、平成30年に比べて卸売業が▲0.2%、製造業が前年比▲0.7%とややダウン、保健衛生・社会事業は0.4%のアップ(8.8%→9.2%)といった変動が見られます。

ただし、同影響は平成30年の末頃(2019年12月)からであり、実際の期間は3~4か月程度かつ初期段階だったため、令和2年度の下落はさらに大きくなっていると考えられています。(当記事は令和4年7月29日に発表されたデータを参考に作成)

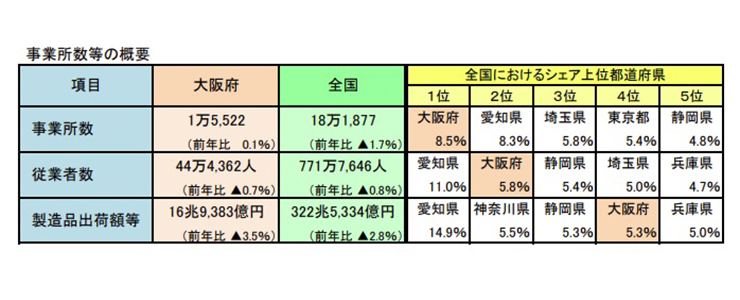

国内トップレベルの製造業

経済産業省が令和2年6月に実施した「工業統計調査」によりますと、大阪府内で4人以上の事業所は1万5522で全国1位・従業員数は44万4362人で全国2位となっています。(従業員数1位は愛知県)

製造品目だと「金属製品」が大阪府の製造業の21.8%の割合を占めており、次いで「生産用機械」が11.6%、「プラ製品」が8.8%と並んでいます。

令和元年度の出荷額は16兆9383億円(全国シェア5.3%)と、平成21年の14兆8061億円に比べて右肩上がりに上昇しておりますが、事業所数は減少の一途を辿っているようです。(平成21年は2万1362事業所のため、約28%の減少)

卸売業が盛んな理由とは

大阪は古くより港町として栄え、関西県内はもちろん、九州や関東ひいては北海道までを結ぶという役割を担ってきました。

そのため大阪には多くの人と物が行き交い、商売の街として人々の暮らしを支え、その習慣や精神は現代においてもなお続いています。

上場している「卸売会社」は大阪府内で54社を数え、かの伊藤忠商事(1949年創業)をはじめ、クリヤマホールディングス(1940年創業)、長瀬産業(1917年創業)など錚々たる大企業が名を連ねています。

ただし東京へ移転する企業も多く、卸売業の全体構成比で見ると1982年は大阪府が全国14.0%を占めていたものの、2015年には9.1%にまで減少しているようです。

一方で繊維品や衣服のシェアは依然として高く、全国でみると繊維品が5割弱、衣服は2割弱を大阪府が占めています。

今後も大阪府が関西圏の流通の中枢を担ってゆくことは間違いありません。

大阪万博開催が経済に与える影響

2025年に開催される国際博覧会(万博)の開催地が大阪に決まりました。

万博とは、簡単に言うと「複数の国が参加する博覧会」のことで、最新技術を用いた物品や資料・芸術品などを集め一般公開する催しです。

展示するもののジャンルに制限はなく、パリのシンボルになっているエッフェル塔も万博で造られたという歴史があります。

1970年に大阪で開催された万博ではアジア初開催という事で多くの注目を集め、6,421万人もの来場客が訪れました。

経済効果はなんと2兆円以上になると言われていますが、いかに万博といえども目玉になる展示物がなければ遠方からの来場客は集められません。

展示されるものは全くの白紙ですし、どのくらいの来場者数となるかはまだまだ未知数であり、今後試算が大きく変動する可能性は十分に考えられます。

万博の経済効果

万博はオリンピックのように4年に1回など開催する間隔が決まっているものではなく、最近では1年もしくは2年の周期で不定期に開催されています。

なお、大阪万博の前後には以下の開催が決定しています。

2019年…北京(中国)

2020年…ドバイ(ドバイ首長国)

2022年…アルメレ(オランダ)

2023年…ブエノスアイレス(アルゼンチン)

2025年…大阪(日本)

1970年の大阪万博の時代は開催間隔が4~5年間隔だったこともあり世界的に見ても特別なものでしたが、現在はほぼ毎年世界のどこかで開催されている事から昔ほどの関心は得られていない場合が多く、当時の「月の石」のような1つで大きな集客効果を得られる展示物は少なくなりつつあるようです

大阪万博開催決定を受け、幅広いメディアや研究機関が経済効果の試算をおこなっており、例えばりそな総合研究所では以下の通り試算結果を発表しています。

| 来場者数 | 2,800万人 |

|---|---|

| 建設費等 | 2,000億円 |

| 運営費等 | 2,000億円 |

| 来場者による消費額 | 9,000億円 |

| 全国の経済効果 | 2.2兆円 |

※来場者数の内訳…国内2,500万人・海外300万人

運営による経済効果は2025年の開催年、建設の効果は複数年に分散される見込みですが、建設業に関しましては決定直後から経済効果が表れていく見込みです。

GDPにも大きな影響

試算ではありますが、地域別の総生産(域内総生産)にも大きな影響を及ぼすと考えられています。

年間で1~2%前後の増減するのが一般的な域内GDPですが、何とこの万博の期間だけで関西全体の域内GDPが0.5%上昇するという試算が出ており、その後長期に亘ってあらゆる業種が好景気となる可能性を秘めています。

また、大阪万博を開催する人工島の夢島の付近には大阪府と市がカジノを含めた統合型リゾートの誘致に取り組んでおり、今後も観光地として周辺国から多くの観光客が訪れる事が予想され、万博が終わった後も西日本エリアが盛り上がる事は間違いなさそうです。

影響を受ける業種

万博開催を受け「建設業」「観光業」「運送業」「飲食業」「人材派遣業」など、幅広い業種で大きな需要が見込まれています。

特に建設業界は、会場の建設・施行、周辺地域の開発、2,800万人の来場客に耐えうる交通インフラ整備などで開発費2,000億円前後の投入が見込まれており、需要が大きく上がることは間違いありません。

中断していた鉄道計画が一気に進む可能性もあり、大阪万博の決定によって西日本全体が「万博があるから」と積極的な開発を進めていく事も十分に考えられます。

一方で、国や地方公共団体が発注する工事は支払いサイトが長期に及ぶというデメリットがありますので、事前の資金対策は必須です。

せっかく大きな仕事を得られても運転資金を確保出来なければ意味がありませんので、ファクタリング等を有効活用し、しっかりとこの特需に乗れるように準備をしておきましょう。

また、インフラ整備に関しては最も早く影響が出る事が予想されるため、いち早く建設業ファクタリングでキャッシュフローを改善し、万博の特需に備えるのも重要な対策と言えます。

観光業は下火?

韓国及び香港から大阪・福岡・兵庫への観光客が減少するなど、今西日本エリアの観光業は大きなピンチを迎えているのはご存じでしょうか。

韓国及び香港から大阪・福岡・兵庫への観光客が減少するなど、今西日本エリアの観光業は大きなピンチを迎えているのはご存じでしょうか。韓国からの観光客が減った理由の1つとしては、2019年5月に実施された外務省の閣議決定(ホワイト国除外)が挙げられます。

ホワイト国とは、簡単に言うと“輸出した物をしっかりと管理している”と認定した国のことで、輸出時の審査がほぼ無くなるというメリットがあります。

そのため決して「輸入が出来なくなる」というわけではないのですが、輸入量は従来よりも遥かに減ってしまうと見られており、韓国政府はこれに猛反発したのです。

“慰安婦問題”“徴用工問題”“竹島問題”といった多くの問題を抱える両国ですが、これらの問題を抱えつつも一定数の観光客は維持している状況でした。

しかしながら、今回の件により韓国から訪れる観光客は前年同月比(2018年5月)で19%以上減少していることが分かっています。

(出入国在留管理庁「出入国管理統計」より)

また、単純に日本の魅力が減ってしまったと言うのも人気下落の理由の一つです。

韓国は現在中国及びベトナムとの関係が良好であるため、同二国での観光が人気となっており、相対的に訪日旅行が減少しているという側面も見られます。

さらに、両国への観光は日本と比べるとコストを低く抑えられるため、気軽に行ける海外旅行として幅広い層から人気を得ています。

したがって、日韓関係の修復はもちろんですが観光地としての魅力を取り戻す努力も訪日客を回復させるには必要不可欠です。

内政が不安定な香港

香港からの訪日客も、前年同月比で5%程の減少が見られています。

理由として、香港政府が進める「逃亡犯条例改正」に反発した市民と政府の対立が泥沼化していることが考えられます。

逃亡犯条例とは、簡単にいうと「協定を結んでいる20か国で罪を犯した者が香港に逃亡した場合、当該条例に基づいて同人の引渡しを行う」というルールのことです。

そのため列挙された20か国以外からの引渡しには応じる義務は無かったのですが、香港政府は“要請に基づく場合は引渡しに応じる”という内容の改正案を立法会に提出しました。

この改正により従来は含まれていなかった「中国」「台湾」「マカオ」等への引渡しが可能になるため、香港の人々はこれに猛反対し、国全体を巻き込んだデモへと発展してしまったのです。

当初は長くは続かないと見られていた対立ですが、政府・反政府の両者は2019年9月現在も対立を続けており、収まる気配がありません。

こうした国内情勢の悪化が、日本への観光客の減少にも繋がっています。

観光客数の回復はいつ頃?

観光業はさぞかし大きな打撃を受けてしまっているのでは…

と思いきや、全体的にみると意外にも大きな影響は出ていないようです。

(もちろん、韓国・香港からのお客様が主力であった企業は大きな打撃を受けていますが…)

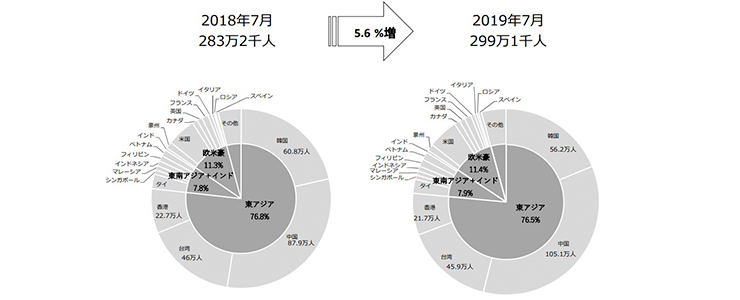

2019年7月に発表された日本政府観光局の「訪日外客統計の集計・発表」によると、韓国を中心とした東アジアからの訪日客は減っているものの、アメリカやヨーロッパからの観光客が増加している傾向にあるためです。

ラグビーワールドカップの開催や日本ブームの影響によるものと見られており、観光業全体で見ると5.6%の増加となっています。

しかしながら、やはり隣国である韓国からの訪日は観光業にとって大きな収入源であることは間違いありませんので、早期の関係改善が望まれます。

難局を迎える「観光業」ではありますが、ファクタリング等で上手くつなぎ資金を確保し、このピンチを乗り切りましょう。

債権を用いた資金繰り

銀行依存から脱却し、自社の資産を売却する事で資金難を乗り切るという企業が大阪エリア内で多くなりつつあります。

車や不動産の処分の他、事業の縮小や設備の売却といった方法でつなぎ資金を作り、銀行からの借入を極力無くすことで、リスクを回避しているのです。

背景には「銀行は信用できない」という不安定な関西の金融事情があり、自分たちの身は自分で守るという意識がどうしても強くなってしまうのでしょう。

「売掛金」も売却出来る

資産の部の勘定科目である「売掛金」「未収金」は、“債権”と呼ばれ、実体はありませんが、権利として売却する事が可能です。

これを「ファクタリング」といい、営業に必要な機器や車両・不動産等を売却せずに現金を得る事が出来る緊急時の資金繰り方法として、現在では大阪エリアの多くの企業が取り入れている資金調達方法となっています。

現在、ファクタリング会社は大阪エリア内でも数多く存在しておりますが、一部ではヤミ金まがいの手数料を取ったり、ファクタリングに見せかけて貸金契約を結んだり、といった悪質業者の存在も確認されていますので、ご利用の際は実績のある優良業者を選ぶようにしましょう。

大阪府のコロナ支援金

日本初の緊急事態宣言から1年以上が経過いたしましたが、新型コロナウイルスの猛威は今もなお続いています。

特に大阪府では「新型株」が流行しており、感染者数・死亡者数が東京都を超える日も見られるようになりました。

当記事では大阪府が実施する「新型コロナウイルスに関する支援金」にフォーカスを当て、どのような支援策があるのか、どのような人や企業が対象なのか、支援金額等を予めご紹介してまいりたいと思います。

事業者向けの支援制度

以下は大阪府が実施している事業者向け支援制度の一覧です。

| 名称 | 対象 | 金額(最大額) |

|---|---|---|

| 大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金 | 飲食店等 | 1店舗あたり10万円 |

| 休業要請を行う大規模施設等に対する協力金 | 大型施設の運営事業者 テナント事業者 |

運営事業者:1000㎡毎に20万円/1日 テナント事業者:100㎡毎に2万円/1日 |

| 第5期大阪府営業時間短縮等協力金(※1) | 飲食店等 | 中小企業:4~10万円/1日 大企業:~20万円/1日 |

| 一時支援金 | 中小事業者等 | 中小法人等:60万円 個人事業主等:30万円 |

| 月次支援金 | 中小事業者等 | 中小法人等:20万円 個人事業主等:10万円 |

| 事業再構築補助金 | 新分野展開や業態転換等の事業再構築の取組を行う企業 | 1億円までを最大2/3(※2) |

| 中小企業生産性革命推進事業 | ビジネスモデルの転換を図る企業 | ものづくり:1000万円までを2/3 持続化補助:100万円までを3/4 IT導入:450万円までを2/3 |

| 人材確保等支援助成金 | テレワークの実施による人材確保を図る企業 | 100万円 |

| 大規模感染リスクを低減するための高機能換気扇設備等の導入支援事業 | 高機能換気設備や空調設備を導入する中小企業 | 購入費用の1/2 |

| 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境設備事業 | 劇場・ライブハウス・映画館等 | 対策費の1/2 |

| ARTS for the future! | 文化芸術関係団体・文化施設等 | 定額助成金及びキャンセルによる費用負担 |

| コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金 | コロナ関連の公演を海外向けデジタル配信を実施する企業 | 3000万円 |

| 全国規模のスポーツイベント等におけるキャンセル料等に対する支援 | スポーツイベント運営者 | キャンセル費用等 |

| コロナ禍における民間人材サービス事業者と連携した緊急雇用対策事業 | コロナが原因で職を失った人を採用した企業等 | 正社員雇用:25万円/1人 非正規雇用:12.5万円/1人 |

| トライアル雇用助成金 | コロナが原因で職を失った人を試行雇用した企業等 | 1人あたり2.5~4万円 |

| 両立支援等対応助成金 | 小学校等の臨時休業により有給休暇取得させた事業主 | 50万円 |

| 雇用調整助成金 | やむを得ず従業員を休ませた企業 | 休業手当の一部 |

| 産業雇用安定助成金 | 出向により雇用維持を図る事業者 | 運営経費:12,000円/1日 初期経費:10万円/1人 |

| 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 | 妊娠中の労働者を対象に休暇制度を設置及び実施した事業者 | 1人あたり25万円 |

| フードバンク支援 | 生活困窮者に食品を提供する企業 | 500万円 |

(※2)中小企業は最大1/2まで。

大阪府の事業者向け支援制度の最新情報は下記のページをご確認ください。

労働者の雇用創出や雇用維持、生活困窮者を支援する企業へのバックアップなど、様々な側面から支援を図っていることが分かります。

また、貸付についても積極的に実施しておりますので、資金調達に於ける選択肢の一つとして是非ご活用ください。

| 実施機関と名称 | 対象 | 金額(最大額) |

|---|---|---|

| 【日本政策金融公庫】 新型コロナウイルス感染症特別貸付 |

全ての事業者 | 6,000万円 3年間無利子 |

| 【日本政策金融公庫】 新型コロナウイルス感染症特例措置 |

農林水産業者 | 1,200万円 5年間無利子 |

| 【商工組合中央金庫】 新型コロナウイルス感染症特別貸付 |

全ての事業者 | 3億円 3年間無利子 |

| 【府制度融資】 新型コロナウイルス感染症対策資金・対応緊急資金 |

全ての事業者 | 2億円 金利1.2%固定 |

間接的な支援

貸付・給付・助成金と言った直接的な支援の他、飲食店を利用した人や旅行に訪れた人にポイントや同エリア内でのみ利用可能な商品券を付与する等、間接的に経済の活性を促す施策も見られます。

| 名称 | 対象 | 金額(最大額) |

|---|---|---|

| 少人数利用・飲食店応援キャンペーン事業 | 4名以下で総額5,000円以上の予約 | 2,000ポイント |

| Go To Eat キャンペーン事業 |

飲食店等を利用した人 | 食事券及びポイントの付与 |

| Go To トラベル 事業 |

国内旅行をした人 | 旅行代金の35%を割引 クーポン券の配布 |

| Go To イベント 事業 |

文化芸術やスポーツ観戦等のチケットを購入した人 | 2,000円 |

何かと話題を呼んだ「GoTo事業」ですが、新規配布は一旦停止しているものの、緊急事態宣言明けに再開する可能性は十分に考えられます。

飲食店応援キャンペーンについて

経済政策の中で特に注目されたのが「少人数利用飲食店応援キャンペーン」です。

こちらは大阪独自の支援制度であり、一定の条件を満たすと1組につき次回以降に使えるポイント(2,000円分)を還元するという仕組みになっています。

全国で実施されている「Go To Eatキャンペーン」との併用も可能であり、ミナミ地区は2,000円相当の追加ポイントを付与するなど、消費意欲を促進する内容です。

また、4名以下の少人数利用に限定しているため、感染防止対策と経済刺激策の併用効果が期待されています。(2020年11月27日より感染者増加の影響から本事業は一時停止しています。実施の最新状況につきましては大阪府のホームページよりご確認ください。)

キャンペーンの詳細と効果について

Go TO EATとの併用が始まった10月以降、大阪府の飲食店のオーナーからは一定の効果を得たという意見が多く見られました。

一方で、やはり前年に比べると売上が少ない状況が続いているようです。

2020年11月下旬からは感染者が再び増加された影響もあり、少人数利用飲食店応援キャンペーン事業の一時停止に加えて時短要請も出されています。

依然として厳しい環境であることは間違いありませんが、他の地域に比べて大阪は飲食店への支援に積極的な印象です。

特にGo TO EATキャンペーンよりも少人数利用飲食店応援キャンペーンを早く開始したスピード及び追加措置は高く評価できるのではないでしょうか。

支援を最大限に活かすには

大阪府では、今後も様々な企業に対して積極的に支援を行っていく見込みです。

ただし、支援事業によって支給要件が異なりますので、要件を満たしているか又は満たせるかについても必ずチェックするようにしてください。(例えば、少人数利用飲食店応援キャンペーンでは飲食予約サイトへの登録や大阪コロナ追跡システムの導入などの設備投資が必要でした。)

また、GoTo事業が開始された際、利用者が爆発的に増えたことでスタッフ不足に陥る企業が多かったようです。

支援金を得るために設備投資をする又は各種キャンペーンに備えてスタッフを確保する等、経営判断の際に「支援政策を意識する」という点も取り入れてみると良いでしょう。

なお、各種支援政策は期間が短い上、感染状況によってストップする可能性も否定できません。

「支援金を得るまでのつなぎ資金が必要」「設備投資のために早急に資金が得たい」といった事態は十分に予想できますので、その際は是非ファクタリングを活用してみてください。

銀行融資よりもスピーディーに資金調達が出来る上、負債を増やすことがありませんので、支援金の要件をクリアするための資金確保に打ってつけです。

各種金融サービス、支援事業を上手に活用しつつ、コロナ禍を乗り切りましょう。