知っておきたい!ファクタリングのリスクと注意点

ファクタリングの注意点とリスク

手数料が安い

赤字や税金滞納があってもOK

審査が緩く、即日決済が可能

西日本エリア内はファクタリング会社が豊富

と、良い事尽くめのファクタリングですが、残念ながらデメリットやリスクも存在しています。

他の資金調達方法よりもデメリットは少ないと言えますが、これらをしっかりと把握しておく事で、より損をせずに資金繰りを行う事が可能となりますので、利用前に必ず一読する事をお奨め致します。

売却するタイミングを間違えると損

債権を早期に売却する事で資金を得るファクタリングですが、当然、額面通りの金額で買い取って貰えるわけではありません。

数日~1週間程度で入金されるのであれば、ファクタリング会社に支払う手数料や手間等を鑑みると、言うまでもありませんが待てるならば売却せずに入金を待った方が良いです。

しがたって、複数の売掛債権があれば、期限が先のものを現金化してしまい、入金間近の債権については出来るだけ売らない方が損をしないでしょう。

資金難が知られてしまう恐れ

債権譲渡をすると、債務者は一体誰に支払いを行うべきなのか分からなくなってしまいます。

そのため、債権を売却又は贈与若しくは交換等により債権者が変わった際は、債務者に対しその旨の通知する又は承諾を得なければなりません。

これを一般的に「債権譲渡手続き」と呼び、債務者の保護を図っているのです。

しかし、債務者(売掛先)に債権が譲渡された事を通知するという事は、同時に取引先に資金難である事が周知されてしまう事を意味します。

したがって、場合によっては取引先からの信用を悪化させてしまう恐れがあります。

取引先に知られないファクタリング方法

原則、通知又は承諾が必要となる債権譲渡ですが、これをある制度を利用する事により省略する事が可能です。

その手続きとは、「債権譲渡登記」です。

つまり、取引先には譲渡の通知等を行わず、債権譲渡を行った旨を法務局に登記する事で、ファクタリング会社へ債権は移った事を証明しつつ、取引先に知られるのを防ぐ事が出来ます。

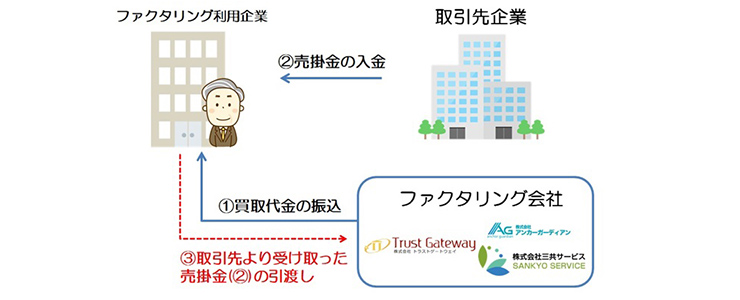

この場合、売掛金は売掛先利用企業ファクタリング会社という流れで支払われるので、売掛先(取引先)の会社はファクタリング会社が介入した事を知り得ません。

このファクタリング方法は2社間ファクタリングと呼ばれており、ほとんどのファクタリング会社で対応が可能な方式です。

ファクタリング会社側のリスク

自社のリスクはもちろんですが、ファクタリング会社側のリスクについても知っておいて損はありません。

相手方のリスクを知る事で、どんな審査が行われるのか、どのような点に気を付ければスムーズに取引が出来るのか等を知る事が出来ます。

二重譲渡

二重譲渡は、債権譲渡取引の最も大きなリスクです。

文字通り、債権を有する会社が債権をファクタリング会社に売却すると同時に別の会社にも譲渡してしまうというもので、譲渡した会社は二重に売買代金を得る事になります。

明らかな詐称行為と言えますが、資金繰りに困った結果、このような愚行に走る会社は決して少なくはありません。

このようなケースで重要となるのが、後述する「対抗要件」です。

ファクタリング会社はこの対抗要件を具備する事で、権利を主張する第三者に対し、債権を有している事を主張出来るようになります。

対抗要件

民法第467条2項では、「通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」としています。

つまり、債権譲渡を内容証明郵便又は公正証書といった「譲渡した日」が分かるもので行わなければ、債務者以外の第三者(債権を譲渡されたと主張する会社や人)に対し、自身が権利者である事を主張出来なくなってしまうのです。

例えば、二重譲渡をされてしまった場合、一方が確定日付無しの通知、もう一方が確定日付有りの場合は後者が対抗要件を具備しているため、後者の会社が正当な権利者である事を主張できるという事になります。

このように、通知や承諾は、契約を有効にするためのものでは無く、ファクタリング会社側の対抗要件を備えるために行われる手続きという結論になります。

2社間・3社間いずれを選ぶべきか

冒頭でも軽く触れましたが、いずれを選択すべきかは「取引先に知られても良いか否か」が大きな判断ポイントになります。

つまり、債権譲渡の対抗要件を登記により行うべきなのか、通知又は承諾で行うべきなのかという点です。

2社間ファクタリングは手数料が10~15%、3社間ファクタリングは手数料5~10%が相場となっているため、もしも取引先に知られても問題が無ければ、3社間ファクタリングを選択すべきと考えます。

なお、両者の手数料の違う点については、ファクタリング会社側が負うリスクの違いが反映されています。

直接ファクタリング会社に売掛金が支払われない2社間ファクタリングでは、よりリスクが高いため、手数料も高くなっています。

両者のメリットだけでなく、デメリットやリスク、自社の状況等もしっかりと理解した上でどちらを選択するかを決定しましょう。

大手は反復利用ができない?

債権譲渡・手形割引など、債権を用いた資金調達は古くから用いられてきました。

今や企業にとって欠かせない資金調達手段の一つである「ファクタリング」ですが、一部ファクタリング会社では同取引を断るケースがあります。

例えばファクタリングの「反復利用」については一部ファクタリング会社で禁止する動きも見られ、一定の条件下で利用出来ない恐れがある点に注意せねばなりません。

当ページでは反復利用の危険性をはじめ、ファクタリング会社が抱えるリスク・断る理由等について触れていきたいと思います。

なぜ反復利用が危険なのか

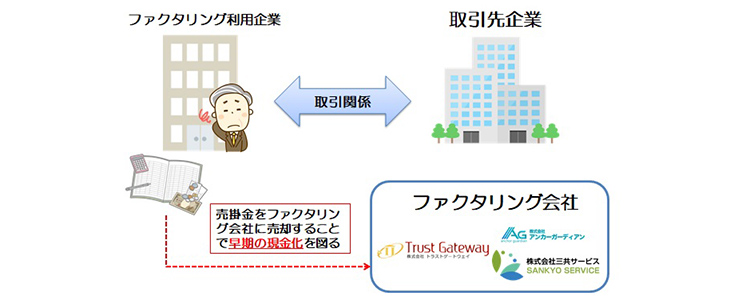

まずはファクタリングのシステムからおさらいしていきましょう。

ファクタリングは自社が保有する売掛金(又は未収金)をファクタリング会社に売却し、売却代金をキャッシュフローに充当させるという資金調達です。

ファクタリング会社側は「支払いが履行されないかもしれない」というリスクを負いますので、当然ですが額面通りに買い取る訳にはいきません。

具体的には、額面に対し5~20%ほどの金額を差し引いた上で支払われるのが一般的で、差額が手数料としてファクタリング会社の利益となります。

つまり、ファクタリングは“本来貰えるはずであった金額を減らす代わりに早期にキャッシュを受け取れる”という取引であり、慢性的な利用は資産の更なる減少を招く可能性があります。

ファクタリングは「薬」のようなもの

早ければ当日の内にキャッシュが入ることもあり、ファクタリングは非常に即効性のある資金調達方法と言えます。

しかしながら、前述した通りファクタリングは「資産(売掛金や未収金)を減少させてしまう行為」でもあり、反復継続した利用は危険です。

言わばファクタリングは薬のようなものであり、常用すると中毒症状を引き起こしてしまったり、逆に身体を壊してしまったりといったデメリットを引き起こします。

支払いサイクルを整えるため・トラブルによって入金が遅れた際のつなぎ資金など、一時的な利用に留めるようにしましょう。

ファクタリング会社が抱えるリスク

例えば、100万円の債権を毎月80万円で売却したとします。

期日通りに入金を受けた場合に比べて20万円の損失が発生することになり、これが仮に1年間続いたとすると、単純計算で合計240万円もの費用をファクタリング会社へ支払うことになります。

手数料がより多く貰えるため、一見するとファクタリング会社側にデメリットは無さそうにも見えますが、それは大きな間違いです。

2社間ファクタリング形式で取引を行う場合、利用会社側が債権を回収する⇒ファクタリング側に受け取った金銭を引き渡すという流れを採ります。

したがって、売掛金を持ち逃げされてしまう(売掛金を引き渡さない)というリスクをファクタリング会社側は抱えていることになります。 経営難であればあるほどそのリスクは高まりますので、反復利用を断ることで利用企業の財務状況の悪化をできるだけ避けるという狙いがあるのです。

長期対応可のファクタリング会社も

もちろん、全てのファクタリング会社が継続利用を断っている訳ではありません。

例えば、福岡や大阪等で活動する“地域密着型ファクタリング会社”では、複数回の利用(3~6か月)を視野に入れた上でファクタリング契約を結ぶことがあります。

この場合、仮に毎回同じ条件でファクタリングをしてしまうといつまで経っても資金難が解決しませんので、以下のようなスケジュールを提案します。

- スケジュールの例

-

1か月目…額面1000万円の債権を900万円で買取(手数料100万円)

2か月目…額面800万円の債権を720万円で買取(手数料80万円)

3か月目…額面600万円の債権を540万円で買取(手数料60万円)

4か月目…額面400万円の債権を360万円で買取(手数料40万円)

5か月目…額面200万円の債権を180万円で買取(手数料20万円)

6か月目…額面100万円の債権を90万円で買取(手数料10万円)

一度で資金難を解消するのではなく「少しずつ手数料を減らし、無理なくキャッシュフローを解決していこう」という算段です。

もしも他ファクタリング会社で反復利用を断られてしまった場合、このようなプランを組んでみるのも一つの手ではないでしょうか。